問題が解決しないのは問題を解決しようとするから?!

働き方改革×チームビルディング

働き方改革はチームビルディングで実現!

人が活きて業績があがる本当の働き方改革を広める

現役経営者でありチームビルディングコンサルタントの梶川です。

先週は働き方改革のコンサル続きの週でした。

現状の問題を整理したり、どうなっていたいか将来像を話し合ったり、そのために取り組む課題はなにか というフェーズ もしくは、現状取り組んでいるんだけど上手くいっていないので、その課題解決 というフェーズです。

いずれにしても、起きている問題から有効な解決策を考える というところをやりました。

このときに、起きている目の前の問題に執着してそれを解決しようとすること が起きがちです。

例えば、一つ目のケース。社員間のコミュニケーション不足という問題があがったとします。

そして、原因やら解決策を話し合っているうちに、空いた時間に声をかけあう というような解決策に決まります。最終的には、本人たちの意識の問題として片づけて、それを実践してみましょう となりました。

そして、1か月後、やはりできませんでした という結果に。

もしくは、二つ目のケース。やると決めたことができていない という問題がありました。

何でできていないか を問いただし、やるべきことをやりましょう ということになりました。

そして、1か月後、やはりできませんでした という結果に。

いずれも、本人たちの意識の問題=やるべきことはやる、やった方がいいことはやる というところに解決策を求めているのですが、それが必ずしもうまくいかないのです。

行動経済学で言われているように、人は必ずしも合理的でないのです。

では、どうするか ということで、システム思考で考えます。

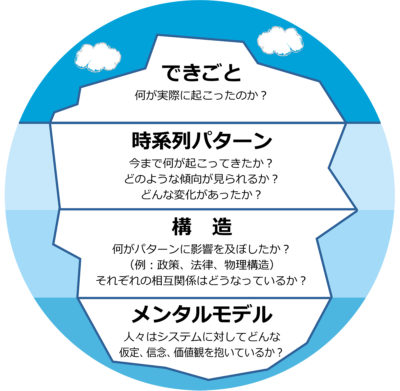

氷山モデルがあります。

「できごと」は、氷山でいう海上の部分で目に見えているものです。

先述の2つの例で、起きている問題と認識されているところです。

その「できごと」の下には、

「時系列パターン」として、その「できごと」の典型的なパターンがあります。これを見つけられると、「できごと」を起こしている「構造」を見つけやすくなります。

「構造」はしくみやルール、物理的な構造などです。

そして、その下に「メンタルモデル」があります。これは、個人の価値観である場合もあれば、組織に対する信念や価値観など、組織風土であったり、組織の暗黙の了解などもここにあたると考えています。

一つ目の例では、やった方がいいと思っているけどできていないというケース。

この場合、忙しくなるとできない という「パターン」があります。

では、忙しくなった時に、コミュニケーションを取る「構造」はなにか。現状は各自の意識に任せています。

とすると、その時の「メンタルモデル」は、忙しくてそんな余裕ない、だれか助けてよ かもしれません。

二つ目の例では、やるべきことがやられていない というケース。

この場合、何回言ってもやられない、毎回同じ注意されるという「パターン」かもしれません。

その「構造」はというと、その進捗を任されているリーダーが中途入社3ヶ月の若い社員で目標設定のプロセスに参加していなかった かもしれません。

そして、その「メンタルモデル」は、だってどうしてこれに取り組むのかわかってないし、とか、そもそも直属の上司もやってないし かもしれません。

つまり、「できごと」に対し、「パターン」「構造」「メンタルモデル」を見ながら 打ち手 を考えないと実効性が低くなってしまいます。

このときにやってしまいがちなのは、「メンタルモデル」を変えにいくこと。

例えば、忙しい時でもやらなければいけないことはやるべきでしょ とか、誰がリーダーになったって、リーダーなんだからきちんとやりなさいよ という具合です。

しかし、メンタルモデルは簡単には変わりません。個人のメンタルモデルならまだしも、組織風土に隠れた組織のメンタルモデル、例えば、注意されても無視しておけばいつか忘れるからそれまで我慢 のようなことだと、根が深くて、そうそう変わりません。

組織は人の集まりですので、人それぞれにメンタルモデルがあります。一時、個人のメンタルモデルに関わることを一人ひとり対応していかなければいけないのかな と思ったこともありますが、人が集まると組織のメンタルモデルが形成されると思っています。

組織の力学というか。それはそれで、個人のものとは異なり、そこがポイントなのかなと思っています。

ですので、考えるべき視点は、「構造」を変えること。

一つ目のケースなら忙しい時にもコミュニケーションが取りやすい しくみ を取り入れる とか、ルール を決めるなど。

二つ目のケースなら、上司もヒアリングの場に同席する とか、リーダーを変更する とか、チームの組織構造を変える など。

いずれの場合も、実現性の高い=全員の納得度が高い 選択肢を選んで実行すればよいです。

つまり、「構造」が変わると、『行動』が変わります。

『行動』が変われば『成果』がでます。

そうやって、成果を出していくのですね。

「構造」が変わっても「メンタルモデル」が変わらなければ意味がないのでは? と思うかもしれません。

これは、個人的な考えですが、心理学の 認知的不協和 で説明できるのではないかと思っています。人は自分の行動を合理化するために意識を変化させる生き物である という考え方ですが、行動することによって、メンタルモデルが変化していくのでないか ということです。

専門家ではないので、あくまでも個人的な考えです。もちろん、システム思考の中でも述べられていませんので、ご容赦ください。

それでは、今日はこの辺で。

最後までお読みくださりありがとうございます。