やりながらPDCAを回す ということ

働き方改革×チームビルディング

変わりたい社長を応援するブログ

~a Day in the Life~

変わりたい社長のメンタリングパートナー

梶川です。

またまた昨日の続きです。しつこくてすみません。

昨日のブログで、生産性の高い組織とは、

長いこと迷ったり悩んだりしているよりも、まずはやりながらPDCAを回していくことが大切であり、それをタイムリーにするためにもフラットな関係性であることが必要であり、そして、適切なフィードバックをするためにも明確な目標が必要である

と書きました。

やりながらPDCAを回す とは言うものの、どうやったらできるかな と考えてみました。

大きな一つ目のポイントは、計画が完全であることが必要だ ということを手放せるかどうかだと思います。その計画の責任をだれが負う とか、事業そのものが失敗したときだれが責任をおうのか という、責任論が先に立つようでは難しそうです。

むしろ、失敗してもよい、失敗こそ歓迎だ というマインドにあふれた組織になれるかどうかが、大きいと思います。

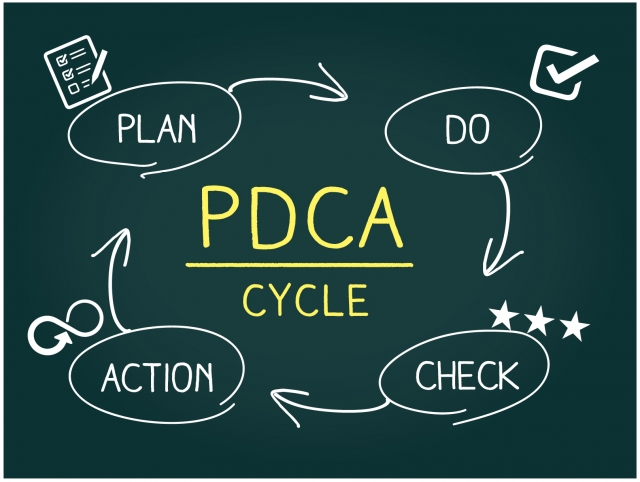

そして、PDCAを回すということ。

一般的には、計画を立てて、ある期間実行して、結果を確認して、必要であれば計画を修正して、また実行して・・・という感じです。

計画には大小あります。

例えば、運動会の例でいえば、総合優勝を狙う というのは大きな目標。

その下に、各競技で1位を狙う という小さな目標があり、さらに、協議中に適宜修正する というプロセスがあります。

これに時間軸を考慮してみると、総合優勝を狙う というのは、運動会の初めに決めました。結果は運動会の終了時にわかります。

各競技で1位を狙う というのは、各競技の前に目標を決めます。そして、そのために何をするかを決めます。

競技中はその「何をするか」を実行しながら、必要に応じて修正して進行します。

結果は競技終了後にわかります。

つまり、大きな全体のPDCAの中に各競技という中くらいのPDCAを回し、競技中は小さなPDCAを回しています。

これを会社で考えてみた場合、

大きな計画の場合、年度初めに目標と実行計画を立てて、半期に一度(これは会社による)振りかえって、出来ていること・出来ていないことを確認し、下半期の計画を立てて、実行して、年度末に評価 という感じでしょうか。

そして、その大きな目標を実現するための中程度の目標については、ガントチャートなどでアクションプランを立てているので、その計画で決められたタイミングでチェックを行い、振返りから修正、実行となっていきます。

さらに、日常的に動いている仕事についても、日々、微修正しながらPDCAを回しています。

たしかに、やりながらPDCAを回しています。

ただ、そのスピード感が目的にマッチしているかどうかだと思います。

大きな目標や中程度の目標なら数カ月に1度のチェックでも間に合うかもしれません。しかし、日常的に判断が求められる仕事の場合、そのタイミングはもっと短期間になるでしょう。週報や日報や日々のホウレンソウがそのチェック機能にあたるかもしれません。

大事なのはタイムリーに判断、修正できることです。必要なタイミングで必要なフィードバックをもらえること。その場合、週報や日報では、タイミングが固定的であったり、口頭でのホウレンソウも含めて、必要な情報の共有が必要な人にタイムリーにわたらない可能性があります。

とすれば、このITツールが発展した時代においては、伝言ゲーム式の情報伝達・共有よりも、一斉拡散的な情報共有の方で、随時アップデートしていく方がよいような気がします。ただし、その情報にだれがフィードバックするのかを決めておかなければ、情報が放置されたままになってしまいます。

それは、上司であることが一般的と思われますが、必ずしも上司がすべての情報を持っていない とか、専門性が高いとは限らない場合は、適切な人が適切に関わりあえる仕組みやルールを決めるのがよいと思います。そして、これはフラットな組織に繋がっていきますので、明日、書いてみたいと思います。