名選手、名監督にあらず

働き方改革はチームビルディングで実現!

経営者自身のアライメントと組織のアライメントを整えることで

自然に業績があがる会社にする

現役経営者でありチームビルディングコンサルタントの梶川です。

先週の記事で「選手時代にはピカイチだったのに監督になった途端ダメなやつ と言われて、選手時代の功績も色あせてしまうような。」という例を出しました。

名選手、名監督にあらず というやつですね。

人や組織のマネジメントのようなことは、実際に必要な立場になって初めて考えることが多く、教えてくれる上司もいない。結果、自分が教えられたやり方をみようみまねでやってみる というマネジメントスタイルになりがち という例でのことです。

自分自身も、年齢がきて係長や課長になっただけなのに、これだったら選手のままの方がよかった なんてことになっては不幸です。

これには3つの原因があります。

一つは、自分が学んできた上司(監督)が自分のタイプと違う ということ。

二つ目は、自分の部下(選手)が自分のタイプと違う人が多い ということ。

三つ目は、自分自身がマネジメント(監督)に向いていない ということ。

いずれも、根源には「人と人は違う」ということがあります。

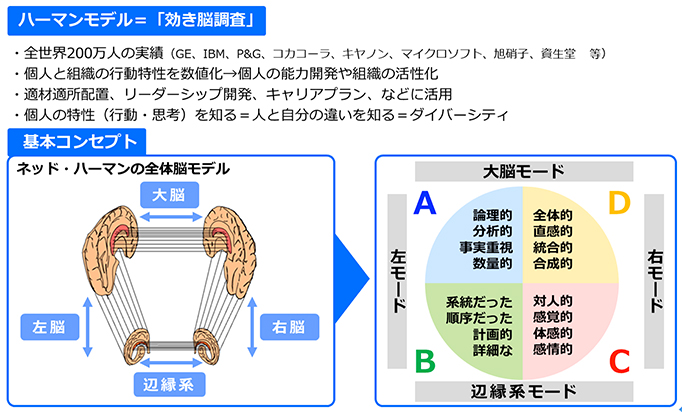

人の思考特性をみるときに「効き脳」を私たちは使います。

効き脳Aは「理論・理性脳」で、理論的だけど理屈っぽい傾向

効き脳Bは「堅実・計画脳」で、理路整然としてるけど融通が利かない傾向

効き脳Cは「感覚・友好脳」で、感情的対人的だけど優柔不断な傾向

効き脳Dは「冒険・創造脳」で、創造的革新的だけど常識がないと言われる傾向

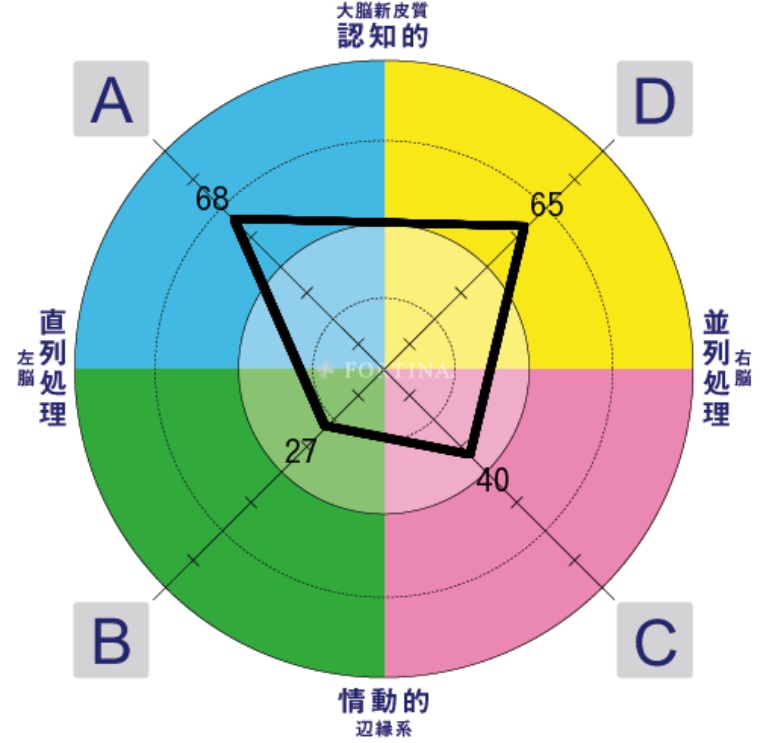

ちなみに私の効き脳はこんな感じです。

50以上が優勢(自然に発揮される特性)なので、AD優勢です。

ということは、理論的だけど理屈っぽい傾向 かつ 創造的革新的だけど常識がないと言われる傾向

です。

人それぞれ効き脳は異なります。

そして、効き脳=思考特性が異なる ということは、そこにコミュニケーションギャップが生じます。

例えば、D優勢の人は革新的なのであまり失敗を気にせずに未来に向かっていきますが、B優勢の人は着実に一つずつ進んでいきたいタイプです。

A優勢の人は理論とデータに基づいて判断していくタイプですが、C優勢の人は人の気持ちを大事にしていきたいタイプです。

マネジメントをとっても、大きくいって4つのスタイルに分かれることがイメージできると思います。

上司がD優勢で、そういうマネジメントスタイルの下で働いていたA優勢の人が、課長になったときにかつての上司のDスタイルのマネジメントをやってもうまくいきません。

なぜなら、自分の自然にやれるスタイルではないのでうまく使えないし、自分がよくわかっていないので伝わりません。

これでは、マネジメントは機能しません。これが一つ目の理由です。

二つ目は、自分が自分のスタイルを貫いているにも関わらずうまくいかないとき。

例えば、カフェを出店しようと考えたとき、

Aの人は「採算とれるかな?」と考える

Bの人は「何人でやるのかな?店は回るのかな?」と考える

Cの人は「誰が店長になるのかな?」と考える

Dの人は「どんなスタイルの店にしようかな」と考える

というように、それぞれの効き脳で考えることが異なります。

ですが、上司は自分の懸案点をみなが同じように懸案だと考えていると思っているので、意思疎通ができません。

これではマネジメントは機能しません。

三つめは、いわゆる管理職に求められている特性を考えたとき、それに向いている効き脳があり、そうでない場合は苦手である という事実です。

こつこつと仕事をすすめることが得意な人は、人に合わせたり人を巻き込んだりが苦手な場合もあります。

そのような特性の人に一般的な管理職像を求めると難しいケースになる場合があります。

ここで大事なのは、効き脳はレッテル貼りではありません。

仕事をしていてコミュニケーションギャップがうまれたり、仕事がうまく進んでいない人がいたり、マネジメントがうまくできない場合があったりしたときに、思考特性が影響しているかもしれない と考えてみるきっかけの一つです。

人そのものが悪いわけではありません。

利き手、利き足があるように、思考特性も特徴の一つです。

得意なこともあれば、苦手なこともあります。

チームビルディングでは人の強みを活かす ことを考えます。

そして、チームで仕事をします。

そして、マネジメントとは、「組織を構成する人が、その人の強みを生かして成果を上げ、 自己を実現し、弱みを無効化するように組織を運営する方法」とドラッカーが言うように、チームの中で強みを活かしあうことができればよいのです。

管理職の例でも、自分の苦手なことはチームメンバーに任せる ということができれば、マネジメントは機能します。

本来、マネージャーとはマネジメントする人=チームで成果をあげる人 ということであり、文字通りの管理するだけの管理職ではないですから。

その場合、そのメンバー選定を行うその上の上司や人事は、この管理職のもとでチームが機能するメンバー選定を行うことが必須です。

そして、その管理職自身に、苦手なことを任せるけどトライするか という確認(選択)をすることも大事になってきますね。

優勢でない効き脳は、意識すれば使える ということですから、自分のキャリアの上では苦手にも向き合っていく必要もあるかもしれません。

うまくいっていないときに、すぐに責めるのではなく、いったん保留して考えてみるきっかけになるといいと思います。

そして、うまくいくとしたらどんな強みがあるんだろう と考えてみると、また違ったように見えてくるのではないでしょうか。

それでは、今日はこの辺で。

最後までお読みくださりありがとうございます。