ティール組織は目指すものではない

社員が自立的にやりがいをもって働いて、社長が本来の仕事をすることで可能になる、

持続的経営=自働経営® の実現をサポートする

自働経営®ナビゲーターの梶川です。

組織のことを学んでいくなかで、やはりティール組織のことが気になります。

弊社は現時点ではグリーンのちょっと先という感じでいます。

本を読んだり、セミナーに参加したり、ダイアログに参加したりして、現時点での整理をしておきます。

あくまでも私個人の理解なので、間違った解釈をしているところもあると思いますのでご容赦ください。

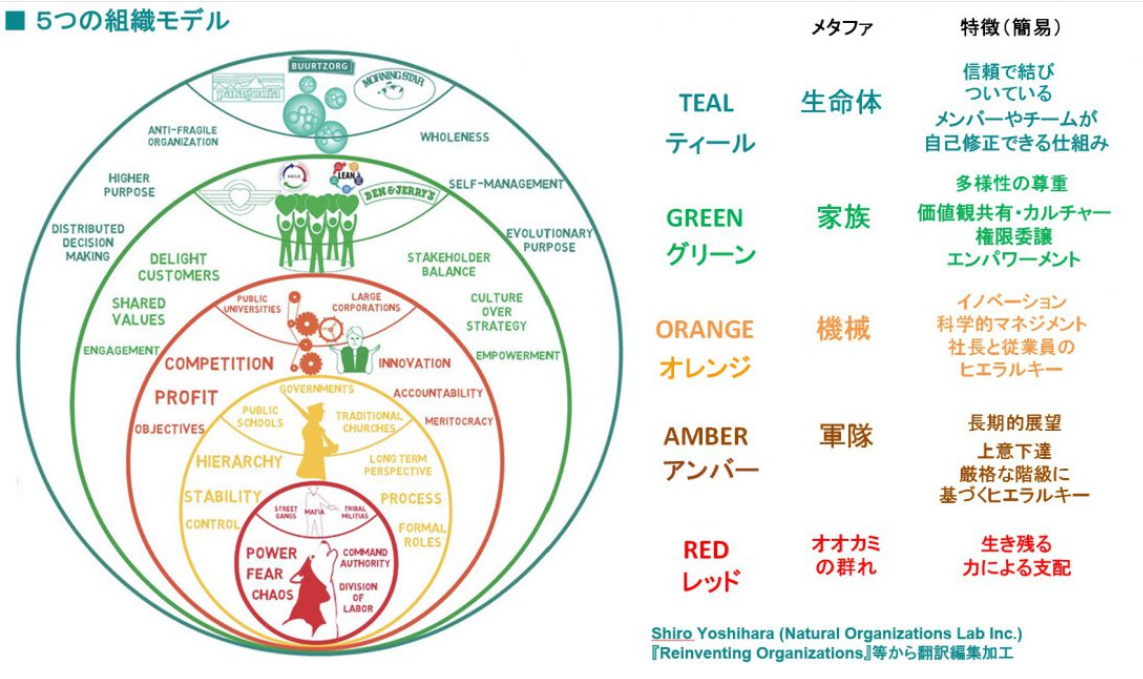

ティール組織の本の中で、いくつかの組織の形態が紹介されました。

私は、基本的に組織はビジネスモデル(戦略)に整合するもの と考えています。

なので、どれが良い、悪い ということはなく、そのビジネスにあっていればそれでいい という考え方です。

逆に、それに整合していないと上手くいかない と。

例えば、自衛隊のような組織がグリーンやティールでやったらうまくいかないのは想像に難くないと思います。

さらにいうと、同じ会社でも、日常的にはグリーンで運営しながら、非日常ではアンバーで運営する というのもありだと思っています。

時と場合によって、流動するものではないかと。

そもそも、会社にとっては成果をあげることが目的とするならば、その成果をあげやすい組織形態をとることであって、組織の形は手段であって目的ではないからです。

最近参加しているダイアログでもティール組織の話題がありますが、ティールを目指していたり、ティールで運営していた会社が、取り巻く環境に整合した結果、オレンジに変容した というケースも聞きました。

つまり、資本主義バリバリの競争の中で、時間的にも戦略的にも猶予がない場合、ティールを選択しないということです。

このあたりが私の疑問点でした。

ティールという形態は生命体というメタファーです。

とするならば、周りの環境に適合するべく変容して、それぞれの環境に一番整合した組織になるのではないか と漠然と考えていたからです。

そこで、一つの質問をしました。

成人発達的にティール相当の人やティール組織を熟知している人たちだけで構成された組織だったとしたら、先ほどの資本主義バリバリの競争のなかでティールを選択しますか? と。

その答えは 否。

なぜならティールはそういう意味で合理的ではないから というものでした。

つまり、ティール組織は万能ではなく、他の形態と同じようにビジネスモデルに合わせて選択されるものである ということです。

これが、ティール組織は目指すものではなく、結果としてなるもの と言われる所以です。

一方で、成人発達がすすみ、5段階以上の人が多くなってもティール組織になるとは限らない ということもわかりました。

結局、取り巻く環境が変わらないと、組織の形態も大きくは変わらないだろう ということがいえます。

ただ、コロナ禍のこともあり、多様性や環境問題に後押しされて、人の考え方が大きく変容してきています。

そういううねりが大きくなってパラダイムが大きく変容すると、それに整合する組織形態も大きく変わってくるでしょうし、成人発達が進んだ人たちが意味もなくアンバーやオレンジを受け入れるとも思えず、そうなると必然的にティールのような形態も増えてくると考えられます。

ティール組織そのものも一つの形態ではなく、いろんな形があるようです。

弊社の場合は、現時点では競争環境が熟成しているのでグリーンからティールへの移行がわずかに進んでいる感じですが、環境の変化と社員の成長を観察しながら、結果、変化していくものなんでしょうね。

何か、弊社の取り巻く環境も最近足元がぐらついてきているような感覚がありますので、想定される未来についてシナリオプランニングをやってみようと考えています。

それでは、今日はこの辺で。

最後までお読みくださりありがとうございます。